2024年度冬学期

photo: renovated University Hall and plum tree

photo: renovated University Hall and plum tree

今年度の冬学期、サービス・ラーニング・センターはJapan Service-Learning (JSL) Programの開催でスタートしました。これまで夏に開催していたJapan Summer Service-Learning(JSSL)の精神を引き継ぎつつ、熱中症の危険の少ない冬の2週間、インドとフィリピンから各2名の学生が来日し、近隣地域や学内でサービス活動を行いました。ICU生はボランティアとして留学生をサポートし、交流を深めました。

本号では、JSLプログラムにフォーカスし、JSLに参加した留学生の体験談をはじめ、地域の受け入れ団体やボランティアとして関わったICU生の声をまとめました。 また、後半では卒業を控えたSLアンバサダーに、自身のSL経験と進路について語ってもらいました。新しい門出を迎える皆さんの未来が輝かしいものとなることを願っています。

Topic

Contents

- JSL参加留学生からの声

- ボランティアとしてJSLに協力したICU生の声

- JSL受け入れ団体の声

- JSLプログラムのコーディネーター

- 卒業生「ICUを振り返って」

- SL センター長からのメッセージ

- 編集後記

JSL参加留学生からの声

AMIRTHA VARSINI M.

インド レディ・ドーク・カレッジ

サービス・ラーニング・プログラムは人生を変える転機の一つになり得ると思います。

私は多くの新しい友人と新しい学びを得ました。

たくさんの学びが私自身に良い変化をもたらし、私の社会や友人にも伝わることでしょう。

サービス・ラーニング・プログラムでは、現実を知り、現場でありのままを見ることが重要であると学びました。

心理学を専攻する学生として、社交性、コミュニケーション能力、傾聴スキルを向上させる機会にもなりました。プログラム中にお世話になった学生ボランティア、ICUの先生方、そして地域の方々に感謝いたします。

|

RENITA PRINCY R.

インド レディ・ドーク・カレッジ

こんにちは。レニータです。 Japan Service-Learning(JSL) programに参加したことで様々な経験をできたことをとても嬉しく思います。まず、コンポスト活動では、持続可能性や環境への配慮、地域社会への参加について、貴重な学びを得ることができました。実際に堆肥をつくる活動に参加できたことは良い経験となりました。防災訓練では、消火器の使い方や消防の仕組みについて学ぶことができ、私にとって非常に役立つものとなりました。ホームビジットは一番の思い出です。訪問先の人たちは温かく迎えてくださり、とても気にかけてくれました。自分の家族のように面倒を見てくれて、心からくつろぐことができました。

私は英語を専攻していますので、活動先のどの学校でも英語の授業が行われ、生徒の英語力を伸ばすことが重要視されていることに大変喜びを感じました。生徒たちはとても歓迎してくれて、積極的に話しかけてくれました。中には英語を話すことをためらったり、恥ずかしがったりする生徒もいましたが、恥ずかしさを打ち破って積極的に発言していたのが印象に残っています。

日本に着いたその日から、あらゆる面で自立した生活を送っています。それは、これまでインドでは経験できなかったことでした。インドでは親が子の自立を妨げる大きな要因となっており、子が大人になってもその傾向が続きますが、私は自立することを学び、今でも自立した生活を送っています。

HEINI BORROMEO

フィリピン シリマン大学

Japan Service-Learning(JSL) Program では、文化に浸り、環境保護に努め、地域社会に参加するなどたくさんの実りある経験ができました。それぞれの活動が文化や環境に対する理解、目的意識を高めるユニークな洞察と経験をもたらしてくれました。

プログラムはキャンパスのICUコンポストや果樹園の植え付けなどの学校活動に参加することから始まり、廃棄物が貴重な資源に変わる様子を目の当たりにして、持続可能性に対する理解を深めました。晃華学園、小金井市立東小学校、フリースクールコスモでは、生徒と関わりながら彼らの英語学習をサポートし、生徒の視点から日本文化について知識を得ることができました。また、ソーシャルワークを学ぶ学生として防災訓練に参加したことは、勉強になると同時に身が引き締まる思いでした。このイベントの調整や地域社会のかかわりを観察できたことで、災害管理における備えと集団行動の重要性を強く意識しました。

これらの経験は私の知識を豊かにしただけでなく、文化の多様性、環境保護、コミュニティのもつ回復力についてより深い理解をもたらし、ひとつひとつの瞬間が自己の成長とグローバルな相互連携の大切さを教えてくれました。これらの教訓から、小さくも意図的な行動が意義ある変化を生み出すことができるということに気づかせてくれました。これらの経験を活かして自国の地域社会をより良くするため、影響力のある活動をしていきたいと思います。

URSEEVI, JR. TUBIO

フィリピン シリマン大学

昨年12月の日本でのサービス・ラーニング体験は素晴らしいものでした。ICU周辺の学校や施設で奉仕活動を行った2週間は、私たちにとって、日本の文化の複雑さや課題について認識を深める機会となりました。参加した活動の中には、私たちのコミュニティでも取り入れたいと思うものもありました。

交流したコミュニティのメンバーのほとんどが教育に携わる方々で、学生、講師、外国からの訪問者を歓迎する活動的なコミュニティのメンバーの方々でした。公立および私立の教育機関や、ノンフォーマル教育を提供する団体でもサービス活動ができました。日本が子供や若者に対してどのような教育を提供しているのかを間近に見ることができ、とても嬉しく思いました。日本が世界でも屈指の教育システムを有するという評判はまさにふさわしいものです。しかし、特に英語教育に関しては改善の余地があるかもしれません。出会った大学生の中には、世界共通語である英語を話す練習をもっと集中的に行う必要があるのではないかと懸念を抱く人もいました。

次に、プログラムの中でもハイライトとなった二つの活動について紹介したいと思います。一つ目はICUの学内で活動したもので、ICU Compostやキャンパス内のかつて寮があった場所を果樹園にするプロジェクトチームの手伝いをし、そこから多くの学びを得ました。これらの組織の存在は、大学の環境維持に対する取り組みの証であり、シリマン大学(SU)についても考えさせられました。我々は環境の持続可能性を高め、自然を守るという共通の使命を担っています。 SUとICUのパートナーシップで環境保護に関する取り組みにおいても、将来的に協力関係を模索できることを願っています。

二つ目は、ICUの近隣の方のお宅を訪問したことです。私は日本の家族と交流し、つながりを作ることができる機会は、私にとってこのプログラムの中で最も大切なものとなりました。彼らとの交流は有意義なもので、自分の生活や家族について考える機会となりました。先進国における家族という視点でみると彼らはまさに現代に適応していました。それでも彼らは現代に生きながら、伝統や日本文化にまつわるすべてのものを守り続けていました。それを見て私は、フィリピンの家庭も、現代化した今でも残る豊かなフィリピンの伝統や文化を守り続けてくれることを願っています。

Heiniと私は、2023年7月に知り合ったICUの学生たちと交流する機会もありました。そのうちの何人かは、プログラムを通して私たちを案内するボランティアをしてくれました。彼らがシリマン大学でサービス・ラーニングを行っていた際は、私たちがボランティアとして彼らを案内したこともあり、何だか一周回って戻ってきたような気持ちになりました。

ボランティアとしてJSLに協力したICU生の声

河西 凜

山梨県富士山科学研究所 にて活動

私は今年度の夏に国内サービス・ラーニング(SL)に参加し特に自然やその伝え方について、SLがなければ出来ないような学びや経験を沢山させていただきました。自分の将来について考える事もでき、人との出会いや繋がりに恵まれた貴重な期間となりました。国内SLで得た学びをさらに発展させたいという思いもあり、来年度の夏には国際SLへの参加も決まっています。私がしたようなSL経験を他学生ができるお手伝いが出来たらという思いで今回 Japan Service-Learning(JSL)にボランティアとして参加することを決めました。

JSLで一緒にさせていただいた様々な活動の中の1つにICU compostでの活動があります。普段からサークルとして行っている生ごみを堆肥化する活動を行いました。会話の中で、学生の出身国ではコンポストが意外にも日常的な場所で行われていることが分かるなど新たな発見もあり、楽しく活動が出来ました。

活動を通して自分の英語の拙さや知識不足等を実感することも多かったですが、今までなかった考え方や感じ方に触れ、SLならではの体験や学びを得ることが出来た良いボランティア活動でした。

|

畑 日向子

フィリピン シリマン大学 にて活動

留学や旅行とは異なり、Service-Learning(以下SL)では発展途上国で実際に生活し活動するという稀有な経験ができると考え、参加を決意しました。3つの異なる活動拠点での学習機会と、シリマン大学の学生とのバディ制度に魅力を感じ、派遣先としてフィリピンを選択しました。

1か月間、現地の人々と共に生活しながら、多様な背景を持つ子どもたちとの活動を通じて、数多くの貴重な学びを得ることができました。特に、文化や価値観の違いについてバディと深夜まで交わした議論は極めて有意義な時間でした。このひと月は私の人生において最も充実した期間であったと確信しています。

その半年後、今度は私が日本でバディとして、かつてお世話になったフィリピンの学生を含む、インドとフィリピンからの4名の学生のSL活動をサポートする機会に恵まれました。日本文化を伝える過程で新たな気づきを得ると同時に、バディとしての責務の重要性も実感することができました。

これらの経験は私の専攻分野とは直接的な関連はないものの、私の価値観を大きく変える契機となりました。現在はSLアンバサダーとしてより多くの学生の参加を促すために活動しています。将来的にSLでの経験が私の人生にどのように活かされるかは未知数ですが、得られた学びを社会に還元できるよう努めていきたいと思います。専攻分野に関係なく、この貴重な経験にチャレンジすることを強く薦めます!

|

JSL受け入れ団体の声

「ちQ人ちゃん」

中川 佳織 氏

ちQ人

ちQ人は小金井市で国際交流活動をしているボランティア団体です。

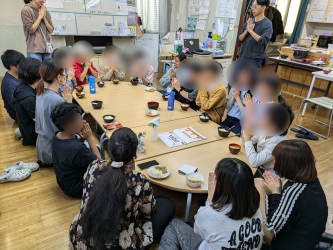

今年はSLから4名の学生を受け入れました。今回学生には小学校での国際交流授業と放課後こども教室、そして地域の防災イベント、ホームビジットなどの活動に参加してもらいました。

国際交流授業では学生の自己紹介、グループごとに小学生が日本文化の発表を行いました。授業だけではなく一緒に給食を食べ、掃除をして交流を深めながら日本の学校生活を体験しました。

放課後こども教室では、学生に自国のお正月を写真付きで紹介してもらいました。その話を元にグループごとにクイズを作り、クイズ大会をしました。各国での様々なお正月の過ごし方にみんな興味津々で、初めて聞く言葉や文化に小学生たちの目はキラキラ輝いていました。そして日本の伝統お正月ゲーム「福笑い」などのアクティビティを一緒に楽しみました。

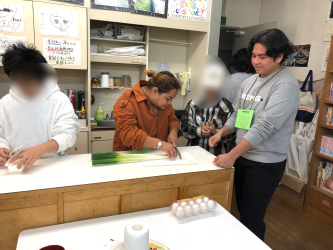

防災イベントでは消防車の中を見たり、実際に消火器で水を放つ体験やAEDを使う体験をしました。母国ではこのような活動はない、ととても感銘を受けたようでした。 その後のホームビジットでは昼食を一緒に作って食べるなど、それぞれの家庭で「日本のお家」を満喫してもらいました。

これらの盛りだくさんの体験はSLの学生や子ども達、そして私たちにとって学びの多い貴重な時間となりました。

世界中にはいろんな国、言葉、文化があり、そこに住む人たちはみんな「ちQ人」(地球人)です。より多くの人々がお互いを知り、尊重できる社会になることを願っています。

ちQ人メンバー 中川佳織 氏

野澤 恵美 氏

フリースペース コスモ

まず、ICUの卒業生そしてJSSL(Japan Summer Service- Learning)の経験者として、今度は学生を受け入れる立場としてJSLプログラムに携わることが出来、嬉しく思います。

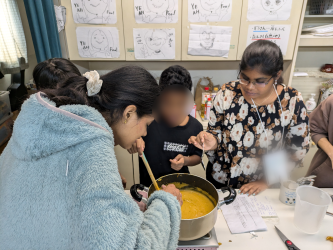

『フリースペースコスモ』では小中学生と調理を通して交流し、『コスモ高等部』では調理のほか社会課題に関する対話を通して交流を行いました。料理をしながら「次は何をするの?」と聞いてみたり、「納豆の混ぜ方は...」と教えてみたり。日本語・英語・ジェスチャーなどあらゆる方法でメンバーたちが積極的に留学生たちとコミュニケーションを図っていた姿が印象的でした。また、みんなのことを一生懸命理解しようと親身に関わってくれた留学生たちの姿はメンバーたちの中に印象的に残っており「優しい人だった!」といった感想がありました。

自分と異なる文化的背景をもつ他者との出会いは様々な学びをもたらしますが、それは日本の学校制度の中で不登校をしている子ども・若者にとっても同じです。自分(たち)にとっての当たり前は当たり前ではないということ、同時に、生まれ育った場所は違っても同じ「人間」であるということ... メンバーも学生も、そしてスタッフも、同じことを学んだのではないかと思います。

市民運動としてのフリースクールもサービス・ラーニングも「学びとは何か」「生きるとは何か」といったことを共通の問いとして追究していると思います。今後とも、地域ネットワークを生かした人・世界との出会いから、みんなで新たな学びを得ることが楽しみです。

|

JSLプログラムのコーディネーター

山田 陽子

コミュニティSL コーディネーター

12月3日から18日の2週間、Japan Service-Learning Program (JSL) を実施しました。インドのレディ・ドーク大学とフィリピンのシリマン大学から各2名の学生が参加し、地域の教育現場でのサービス活動とICUキャンパスを拠点とした環境プロジェクトに取り組みました。教育活動では、小学校での英語授業のサポートやフリースクールでの国際交流を行い、地域団体「ちQ人」と協力してイベントのサポートやホームビジットも体験しました。環境プロジェクトでは、果樹園苗木植え付けや学生団体のコンポスト活動に参加し、学生たちは貴重な経験を得ました。

コロナ禍を経て、オンラインで人とつながる機会が増えました。しかし、言葉の壁を越えて楽しそうに留学生と交流する子供たちや、家族のように迎え入れてくださる地域の方の温かさに触れ一番の思い出になったと語る留学生、授業の忙しい合間を縫って留学生をサポートし絆を深めるICU生の姿を見て、改めて、リアルで人と人とが交流する意義を感じました。

本プログラムに関わり支えてくださったすべての皆様に厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。

黒沼 敦子 特任助教

教育学、サービス・ラーニング・コーディネーター

今回の冬のJSLプログラムは、2016年に開始したJSSL(Japan Summer Service-Learning)の後継プログラムとして実施されました。約5年ぶりに担当し、近隣地域の皆様とこのプログラムを通じて再び協働できたことに感謝しています。

今回は、インドとフィリピンからの学生の学びを支える立場として、主にオリエンテーションやリフレクションに関わりました。新鮮な体験にあふれる学生の姿を見て、私たちの日常が文化的・社会的な資産に満ちていることを改めて実感しました。

異文化は自分を見つめ直す鏡であり、自分が属する社会のあり方を再考する機会になります。サービス・ラーニングでは、人と人とが関わり合い、互いに学び合うことを大切にしています。関係者全員が、自分と社会に変化を起こせるような成長を感じられていれば幸いです。JSLは来年も冬に実施する予定です。今後も授業やプログラムを通じて協働の機会を積み重ねていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。

卒業生「ICUを振り返って」

2025年3月の卒業式では多くのICU生がキャンパスから巣立ちます。そのうち、サービス・ラーニング(SL)アンバサダーとして活動した学生の一部をご紹介します。彼らは多くの高校生や在学生にサービス・ラーニングを広める活動に参加してくれました。

※SLアンバサダー:国内外で30日間のサービス活動を経験し、大学内外にサービス・ラーニングを広める活動に参加した学生

稲田 遥

南アフリカ ケープタウン大学

東京 Dari K にて活動

私がサービス・ラーニングに参加したのは、大学2年生の夏と3年生の春でした。

最初は南アフリカ共和国に赴き、Education for Sustainable Development(ESD)というSDGsを達成するための教育を現地の学校で実践しました。活動中印象的だったことは、学校に通う子供達の新たな知識や学ぶことへの熱意は家庭の経済状況に依らないことです。SDGsの教育をどのようにスラム街の子供達にまで届けるかという難しさと工夫を現地の活動者や教育者の方から教えていただきました。

二度目の活動は国内で行い、インドネシアのカカオ農家と連携するソーシャルビジネスを展開する企業「Dari K」にて活動しました。カカオ生産者の多くは、チョコレートの利益のわずか3%しか得られず、教育や病院にアクセスできない極めて厳しい生活を強いられています。そこで、Dari Kは、生産者と直接契約を結び、質の高いカカオ豆を市場価格を大幅に上回る価格で買い取り、チョコレートの製造から販売までを自社で行っています。この仕組みにより、Dari Kは、単なるフェアトレードのように消費者のボランティア精神に立脚するビジネスではなく、持続可能なビジネスモデルとして「カカオ農家の生活改善」を目指しているのです。私はこの企業の営業部と連携し、販売戦略や新商品の開発提案に取り組みました。

これらの経験から学んだのは、貧困と格差は教育の機会を含む公共財全てへのアクセスを悪化させることです。Dari Kが目指すように、貧困の解決策の一つとしてソーシャルビジネスが実現されれば、「開発する側」と「される側」のような一方的な依存関係ではなく、持続的な相互扶助の関係性を築くことができます。

この思いから、水や電気、教育などの公共財へのアクセスを改善できる枠組みを学士論文で研究し、修士論文では公共財へのアクセスにビジネスと住民が果たす役割を研究することで、本来の意味での持続的な開発を実現する方法を模索しました。

そして、卒業後は公的機関を主な対象とするリスクコンサルティング会社を就職先に選び、ビジネスと公的機関の両側面から公共財へのアクセスを改善できる仕組みを探求する予定です。

最初は「価値観を変えたい」「アフリカに行ってみたい」という気持ちで参加したサービス・ラーニングは、自分の将来の道を広げ、選択のヒントまでもたらしてくれました。今後もICUのサービス・ラーニングが「やりたいかもしれないことを発掘する機会」として存在し続けることを願います。

|

中村 未来

インド レディ・ドーク・カレッジ にて活動

時間が経つのは本当にあっという間で、三月には卒業式!今回再びSL Newsletterへの執筆依頼を頂いたので、これまでのSLでの経験を振り返り、インドのSLに参加してよかったことについてこの場を借りて少しお話したいと思います。

一つ目は、プログラムでの学びや経験を通して、教育学への関心が深まったことです。私はSLに応募する前から教育分野に興味があり、教職課程を履修していたため、インドの小学校で授業ができるというプログラム内容に惹かれ、それが応募の決め手となりました。参加した当時はまだ2年生だったので、実際の生徒を前に授業を行うのは、インドでのSLが初めてでした。インドの学生を対象に授業を実施するということで、まずはインドの社会問題や現地の学校や先生方、学生の雰囲気を知るところから始まり、教材作りにはかなり時間がかかりましたが、同じプログラムに参加した同級生2人と改良に改良を重ねて作った授業は、その授業作りのプロセスから実際の授業実施に至るまでとても勉強になりました。特に授業作りを通して大切だと感じたことは、「対話」です。SL活動の重要なコンセプトの一つにニーズ分析というものがあるのですが、実際に授業を行う先の小学校に出向き、初日に先生や生徒との対話を通して生徒の関心を探ったり、どんなテーマや内容の授業をしたら、一番生徒のモチベーションを引き出すことができるか、また、ニーズ分析を踏まえて私たちが生徒等に問題意識を持ってほしいポイントは何かを、じっくり考えた上で授業作りに臨みました。授業を実施する際にも、生徒と積極的にコミュニケーションをとることで、生徒との距離がぐっと縮まり、インタラクティブな授業を心掛けることが、授業の内容を一段階掘り下げる上でも重要なアプローチだったと感じます。

また、インドのサービス・ラーニングに参加して、得たもう一つのことは「出会い」です。SLを通して出会った同じプログラム参加者の仲間や現地で授業をしたインドの小学生たち、先生方、Lady Doak Collegeの学生の皆さんとの出会いは、私にとっての宝物です。大学生活は、課題や試験、就活、進路のことなど大変なことも沢山ありますが、インドでの経験やそこでできた友達は、様々な困難を乗り越える勇気を与えてくれました。年末年始に、インドの小学生とそのご家族からHappy New Year!!のメッセージを頂き、日本に帰ってきた今でも気にかけてくれる皆さんの暖かさに感動しとても嬉しい気持ちになりました。

4月からはICUの大学院に進学予定ですが、SLでの経験やかけがえのない思い出はこれからも私を励まし続けてくれると思います。SLにこれから参加する学生の皆さんや参加を検討している学生の皆さんにも、是非プログラムでの数々の学びや出会いを大切にしてほしいなと思います!

|

SL センター長からのメッセージ

加藤 恵津子 教授

文化人類学

サービス・ラーニング・センター センター長

冬を知らないフィリピンとインドの学生4名が、12月初めICUに来て、様々なコミュニティ・サービスに参加してくれました。皆さん戸惑いながらも、寒さや紅葉、食べ物など一つひとつに興奮していました。SLの最大のチャレンジは、慣れない環境に短時間で適応し、暑くても寒くてもお腹をこわしていても、笑顔で現地のために動くことですが、それには「慣れないことに感動する能力」と「その感動を表現する能力」が大事だと、4名から教えてもらいました。イベントの少ない冬に、遠い国から来て広い世界を教えてくれたお兄さんお姉さんたちを、地域のキッズは一生忘れないでしょう。また、ボランティアでサポートして下さったICU生の皆さん、ありがとうございました。次の夏のSLに向けて準備はすでに始まっています。SL経験者が、慣れない土地で誰かにお世話になった恩を、自分のホームで別の誰かに返すという連鎖が、これからも続きますように。

編集後記

![]()

私にとってコミュニティとは、人と人とのつながりの中で生まれる、心を置ける場です。幼少期は転校を繰り返し、居場所のなさを感じていたため、高校時代に出会った "Home is where the heart is." という言葉を今も大切にしています。

![]() 無意識のうちに人は守り姿勢になりがちなのでしょうか。異文化からのJSL学習者たちはとてもよい風をICUに、地域に、もたらしてくださいました。柔軟で開かれたコミュニティとつながり、自分もそうしたコミュニティ形成を心掛けたいと思いつつも、それは難しいことなので、異文化との交流を通した気づきに感謝します。

無意識のうちに人は守り姿勢になりがちなのでしょうか。異文化からのJSL学習者たちはとてもよい風をICUに、地域に、もたらしてくださいました。柔軟で開かれたコミュニティとつながり、自分もそうしたコミュニティ形成を心掛けたいと思いつつも、それは難しいことなので、異文化との交流を通した気づきに感謝します。

![]() これまで私のコミュニティはライフステージによって変化してきたように思います。そろそろ、年齢を重ねても社会的なつながり・安心感・ワクワクを感じることができるコミュニティを探してみたいと思っています。

これまで私のコミュニティはライフステージによって変化してきたように思います。そろそろ、年齢を重ねても社会的なつながり・安心感・ワクワクを感じることができるコミュニティを探してみたいと思っています。

![]() 引っ越しすることが多かったため、住む場所がコミュニティになりがちです。隣人との付き合いは希薄で会釈や挨拶を交わす程度です。友人たちを除いて、隣人関係以上に、人や集まりに関わる機会がないまま過ごしてきました。それが今のところ私のコミュニティの関わり方です。

引っ越しすることが多かったため、住む場所がコミュニティになりがちです。隣人との付き合いは希薄で会釈や挨拶を交わす程度です。友人たちを除いて、隣人関係以上に、人や集まりに関わる機会がないまま過ごしてきました。それが今のところ私のコミュニティの関わり方です。

![]() 私にとってコミュニティとは愛着が感じられる場所です。地元あるいは学生時代に暮らした町が浮かびます。どちらの町も離れてずいぶん経ちますが、また何かでつながりたいと最近思うようになりました。

私にとってコミュニティとは愛着が感じられる場所です。地元あるいは学生時代に暮らした町が浮かびます。どちらの町も離れてずいぶん経ちますが、また何かでつながりたいと最近思うようになりました。