コミュニティSL体験談

| 他の年度の体験談を見る 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

公益財団法人長崎平和推進協会・長崎大学

野中 優那 NONAKA, Yuna

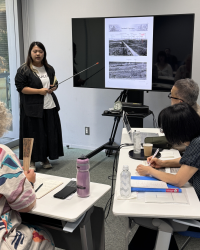

サービス・ラーニングを通して、長崎という「被爆地」で平和を学ぶことの重みを深く実感しました。長崎平和推進協会では写真展ボランティアやピースフォーラムを通じてさまざまな気づきを得ることができ、長崎大学核兵器廃絶センターではアカデミックな視点から経験を振り返る機会がありました。

長崎は戦争の悲惨さを訴える街であると同時に、平和活動の現場が課題や表面化しない重苦しさを抱えていることを知ることができたのは、現地に行ったからこそだと思います。特に印象に残っているのは、市立図書館での写真展でのボランティア活動です。来場者の多くが被爆二世・三世であり、家族の記憶や苦悩を語ってくださる中で、展示だけでは伝わらない「記憶」や「想い」に触れることができました。「平和は本当に実現できるのか?」という問いが、今この社会に生きる自分自身の問題として迫ってきました。

今回の活動は、単に知識を得るだけでなく、多角的に平和を考える貴重な機会となりました。現地での出会いや対話、そして迷いや葛藤そのものが、かけがえのない学びにつながり、まさに「行動」と「学び」で溢れた1ヶ月でした。

|

堀口 日向穂 HORIGUCHI, Hinaho

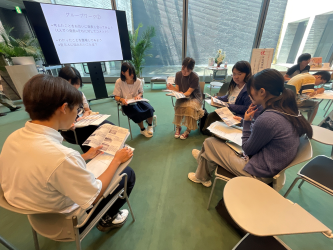

長崎原爆について、現地の方々との活動を通して学ぶことができたのはとても貴重な経験でした。終戦80年という節目の年に、さまざまな平和関連イベントに参加させていただき、改めて平和について深く考える時間になりました。長崎という被爆都市で育ち、幼い頃から平和教育を受けてきた学生たちと、一緒にイベントを企画する中で、自分の考えが必ずしも主流ではないことに気づき、新しい視点を得ることができました。

活動中に長崎前市長と直接お話しする機会をいただいたことは、とても印象に残っています。公共政策に関心があった私にとって、平和と都市の持続可能性について実際の取り組みを聞けたことは大きな学びでした。駅前開発やスタジアム建設、市役所の制度など幅広い話題に触れ、現場の実情や取り組みについて理解を深めることができました。

サービス・ラーニングは、知識だけでなく人とのつながりや問題意識を育む体験であり、活動後もその地域と関わり続けたいと思えるような、心に残るプログラムだと感じています。

|

学校法人アジア学院

齋藤 未羽 SAITO, Miu

アジア学院では、日本にいながら日本ではないような国際性あふれた環境に身を置くことができました。多様なバックグラウンドを持ったたくさんの人から話を聞くことができるだけでも貴重な経験になりました。

強く印象に残っているのは、朝4時半に起きて活動するという生活スタイルです。普段大学生活を送っているだけでは起きることのない早朝から作業することで、その日一日がとても長く感じると同時に毎日が非常に充実していました。また、食事の時間も印象に残っています。世界中から参加者が集まっているので、食事もその土地オリジナルのモノがたくさんありました。初めて見る料理が当たり前のように食卓にあり、みなでテーブルを囲むのはとても楽しかったです。

活動を振り返って、実習前の授業を通して活動先でジャーナルを書くという習慣を身につけることができたことは活動先での経験を記憶しておく、とどめておくのにとても有意義だったと感じています。また、座学だけでは理解することが難しかった「ポジショナリティや問いの変容」という内容も、活動先で生活して初めてしっかりと理解することができました。

|

公益社団法人 MORIUMIUS

日比野 花 HIBINO, Hana

受入先の担当者と活動前にミーティングやメールで活動内容を詰めていったことで、サービス・ラーニングをすることの自覚や自分が何をしたいか、学びたいかを考えることができ、すでにサービス・ラーニングが始まっているという感覚がありました。

活動中はモリウミアスのスタッフや雄勝町の方々、行政官や企業の人、子供たちなど様々な背景を持った人々と関わり、対話の中で一人一人の異なる暮らしや働き方に触れることができました。

中でも印象的だったのは、自然体験プログラムでの子どもたちと地域の方々との交流です。漁村留学経験のある子どもたちは久しぶりの再会を喜び、地域の方々にとっても再会は特別な時間となっていました。初参加の子どもたちも温かく迎えられ、地域に安心感を抱き始めていました。こうした関係性が子どもにとって地域を「故郷」と感じさせ、地域にも活力をもたらすことを実感しました。つながった関係を継続することが、未来への鍵だと感じます。

私自身も、サービス・ラーニングでつながったモリウミアス、雄勝町とのご縁をこれからも大切にしていきたいです。

|

NPO法人 抱樸

蜷川 はる NINAGAWA, Haru

「サービス活動の経験を大学での学びにつなげ社会に還元する」という授業の目的に共感し、プログラム参加を決めました。座学では、サービスとは何か、ポジショナリティとは何かなど、活動を振り返る視点を学び、サービス活動が有意義なものとなりました。

活動中特に印象的だったのは、支援対象者の互助会葬への参列です。故人の人生が語られ、関係者が弔辞を読み、皆で送り出すその場に、短期間しか関わっていない私も迎え入れてもらえたことに深く感動しました。

サービス・ラーニング(SL)活動を通じて、大学の座学だけでは触れられない社会の一面に出会い、多くの人とのつながりを実感しました。「たくさんの人に出会って、つながりを作ってね」という活動先の方の言葉通りの一ヶ月でした。SLの魅力は、たくさんの人との出会いとつながりにあると思います。誰かの顔を思い浮かべるとき、ひとは優しさをもって他人と接することができる。こうした経験を重ねる人が増えることで、世界が少しでも優しくなればと願っています。

|